Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes

Qui a dit, pour évoquer le géant Dostoïevski, qu'il fallait obligatoirement écrire des volumes et des volumes ? En se concentrant sur son passage Sibérien, Laszlo F. Foldényi réussit l'exploit, en quelques pages, de résumer un bouleversement majeur dans la carrière du romancier.

LITTÉRATURE

6/14/20244 min read

Le bagne, une renaissance pour Dostoïevski

On sait à quel point la Maison des morts eut un impact significatif dans la transformation de Dostoïevski. C'est grâce à son enfermement quatre ans durant qu'il se rendra compte de l'âme russe, cette âme inflétrissable, cette âme qui, face à l'adversité, redouble d'intensité, de bravoure, de force, cette âme qui, combattive, ne s'avoue jamais battue et qui, dans l'infortune, resserre les liens, noue de la fraternité là où c'était parfois impensable. C'est cette âme que Dostoïevski, bien qu'il l'ait toujours sentie, se connectant à elle dès son premier roman, Les Pauvres gens, cette âme donc, que Dostoïevski côtoie avec ravissement, qu'il découvre avec splendeur. Cette âme qu'il se plait à décortiquer, à appréhender, à mieux comprendre à mesure que les jours s'égrènent et qu'il conscientise à quel point l'âme russe, même dans la difficulté, la misère et les basses conditions, reste noble, aspirant à de grandes choses. C'est ce qui confiera un jour au frère de Vladimir, Vsevolod Soloviev : "Oh ! c'était un grand bonheur pour moi : la Sibérie, le bagne ! on dit que c'est monstrueux, scandaleux, on parle d'une espèce de révolte légitime... monceau d'inepties ! C'est là seulement que j'ai commencé à mener une vie saine, heureuse, c'est là que je me suis senti moi-même... que j'ai senti le Christ... l'homme russe, et c'est là que j'ai senti que j'étais russe moi aussi, fils du peuple russe. Mes meilleures pensées me sont venues à cette époque, maintenant elles me reviennent, mais elles ne sont plus aussi claires ! Oh ! si seulement vous pouviez vous aussi être envoyé au bagne !"

La Sibérie, une région estampillée Dostoïevski

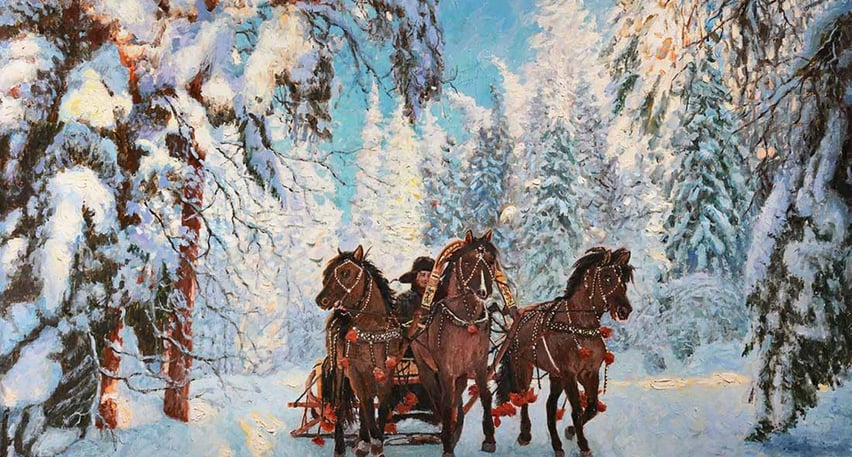

La Sibérie, c'est le blizzard, l'inhospitalité du climat, la rigueur de l'hiver, l'implacabilité de la nature ; la Sibérie c'est les traineaux, les troikas, les huskys, les ours, la neige, la glace, les plaines enneigées, les crevasses, les cours d'eau ; c'est tout cela la Sibérie, oui, c'est vrai ; mais la Sibérie, c'est désormais la région, pour tout lecteur de littérature russe, dans laquelle Dostoievski a renoué avec la liberté, le monde civilisé, et dans laquelle, surtout, il est reparti au combat, plus motivé que jamais à remplir sa mission, celle qui exigeait de lui dévouement et sacrifice. Conséquemment il s'est tissé des relations amicales, s'est marié pour la première fois avec Maria Dmitrievna Dostoïevskaia, et a lu, lu, lu, lu, lu, relu et encore relu. Il lui fallait rattraper son retard, se tenir informer des problématiques de son temps, des inquiétudes de son peuple, de son pays, des nouvelles de Moscou et de St Petersbourg. Un jour, au coin du feu, il sort de sa pale à lire un livre relié, dont le cuir est quelque peu émoussé. Ce livre, on ne l'a jamais su explicitement, mais il est probable que ce soit Leçons sur la philosophie de l'histoire. C'est en le lisant que Dostoïevski, selon Foldényi, a fondu en larmes.

Le partage est un acte simple mais puissant pour propager des idées et éduquer davantage de personnes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet article, pensez à le partager !

Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et se rebelle

Nous ne développerons pas l'idée de Foldényi en cet article, car c'est un opuscule de 70 pages maximum, et qu'il est préférable à chacun de se familiariser avec une court essai qui mérite d'être connu. En revanche, pour partager l'idée générale du livre, il y a eu, chez Dostoïevski, un moment de bascule le jour où il a lu Hegel : il a réalisé qu'aux heures où il lisait, parlait, pensait, méditait ici, en cette région sibérienne, il y avait, à l'autre bout de l'Europe, des êtres pour qui il n'était pas important, et, pis que cela, pour qui il n'existait pas - genre pas du tout. C'est donc dans une angoisse terrible, lui slavophile, lui le russe convaincu, lui l'Européen de culture, qu'il réalise que le monde dans lequel il vit est coupé en deux : la partie visible, favorisée, en un mot civilisée ; et la partie invisible, recluse, défavorisée, en un mot incivilisée. Selon Foldényi, l'auteur russe a ressenti une forte émotion, au point d'en avoir les larmes aux yeux non pas de tristesse, mais de colère, de révolte, de stupéfaction, d'horreur pour le philosophe allemand qui, de son bureau, concevait le monde, en gros, entre les forts et les faibles, répugnant, plus que tout, les zones d'ombres et les régions trop lointaines où les habitants étaient selon lui trop mystiques, et donc trop instables, car selon Hegel, le monde spirituel, de l'ordre de l'invisible, n'est, puisqu'invisible, rien du tout, une simple notion dévoyée que seuls les faibles continuent à considérer. Evidemment, c'est tout l'inverse de Dostoïevski, pour qui l'homme n'est rien sans croyance, sans verticalité, car, comme il l'écrira majestueusement dans son dernier roman, Les frères Karamazov : "Si Dieu n'existe plus, alors tout est permis."