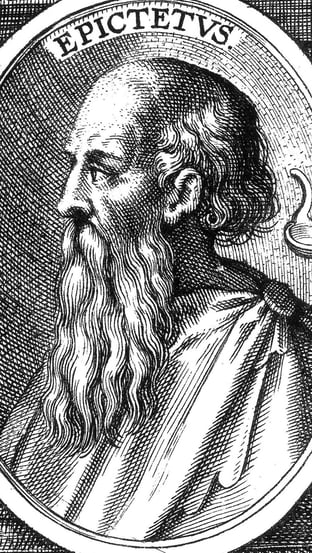

Les Entretiens d'Epictète

Epictète est, du grand public, un philosophe très peu connu ; pourtant, pour ceux initiés à l'histoire philosophique, il est l'un des plus mémorables. Faisant la jonction entre l'avant et l'après Jésus-Christ, que nous apprend-il ?

LITTÉRATURE

8/16/20247 min read

Epictète, pilier de la philosophie stoïcienne

Né à Hiérapolis, dans l'actuelle Turquie, en 50 de notre ère, et mort entre 125 et 130 à Nicopolis d'Epire, en Grèce, Epictète n'a laissé que très peu de trace de son vivant, et n'a écrit, ironie de la postérité, aucune œuvre de sa propre main. Pourquoi, dans ce cas, se souvient-on de lui ? Grâce à son disciple dénommé Arrien qui, tout comme Platon avec son maitre Socrate, a retranscrit son apprentissage sur papier afin de le sauvegarder à travers les âges. Epictète en effet, esclave, estropié, donnait fréquemment des conférences à son auditoire afin de lui transmettre sa philosophie marquée par un discours direct - que les castrés d'aujourd'hui qualifieraient, eux, d'insultant - pour heurter les consciences et provoquer une sorte d'électrochoc qui réveillerait l'élève. Cela est-il efficace ?

Les entretiens d'Epictète, armes de destruction massive

En rien de l'exagération ! Si nous employons une grande formule, c'est que, avant toute chose, Epictète a eu une influence majeure sur nous. Oui, pour tout dire, nous avons connu une phase assez déplorable en janvier 2023. Inerte, apathique, la nuque brisée par des nouvelles qui ne nous laissaient aucune perspective d'avenir, nous nous envasions dans les ténèbres avec un seul souhait : accepter cet échec, cette douleur, et couler, sombrer dans la fatalité. Puis, résilients dans l'âme, nous nous sommes quelque peu secoués, et, nous remémorant Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, lues en novembre 2022 - et que nous évoquerons prochainement -, nous avons découvert les entretiens philosophiques d'Epictète, qui, osons le mot, nous ont transfigurés.

Il y a en effet des rencontres imprévisibles qui vous bouleversent pour toujours. Ainsi Epictète qui, dès la première page, nous a perforé le cœur. Nous, au bas du bas, avions besoin non pas de réconfort, mais, paradoxalement, d'une électrocution pour nous rappeler notre combat, nos rêves et notre feuille de route ; une électrocution qui nous remotive à repartir à l'assaut, à affronter les déconvenues et à toujours y croire, malgré l'injustice des décisions. La rage au ventre, c'est avec une appétence indescriptible que nous nous sommes fascinés pour la puissance du verbe d'Epictète.

"Dès lors, comme il convenait, les dieux ont placé sous notre dépendance uniquement ce qu'il y a de meilleur, ce qui commande à tout le reste, je veux dire le pouvoir de bien user des représentations." Telle est l'une des premières phrases qui ouvre le premier chapitre des Entretiens. D'emblée, posant les bases de son apprentissage, Epictète évoque ce qui est, selon lui, la première de nos facultés, celle qui, se suffisant à elle-même, pilote toutes les autres : "La Raison. Seule, en effet, de celles que nous avons reçues, elle est capable d'avoir conscience d'elle-même, de sa nature, de son pouvoir, de la valeur qu'elle apporte en venant en nous, - et d'avoir conscience également des autres facultés." Et l'on vous voit venir : non, Epictète ne fait pas, à l'instar des Lumières, l'apologie de la Raison pure, car, à contrario des Lumières, il juge la Raison non pas comme une finalité, mais comme un commencement. Un commencement de quoi ? De l'attitude du philosophe.

C'est ce qui frappe fort rapidement dans les Entretiens d'Epictète : bien que le stoïcisme soit une philosophie et non une religion - ce qui la distingue du rationalisme des Lumières qui, pour eux, sonne comme une religion -, le respect de la divinité est notable. Lisons, toujours dans le premier chapitre, cette réplique fictive de Zeus : "Epictète, si c'eût été possible, et ton pauvre corps et ton petit avoir, je les aurais fait libres et sans entraves. En réalité, ne l'oublie pas, ce corps n'est proprement tien ; ce n'est que de l'argile habilement pétrie. Donc, n'ayant pu faire cela, nous t'avons donné quelque chose de nous, cette faculté de propension et de répulsion, de désir et d'aversion, en un mot le pouvoir d'user des représentations." Si, chez les Lumières, le corps est un fardeau car mortel, il est, chez Epictète, et plus vastement chez les stoïciens, une sorte de location permise par les Dieux. Là est, pour rester dans la comparaison, la scission fondamentale entre les deux philosophies : l'une est terrienne, profondément terrienne, et donc faible ; l'autre, sous les apparences d'une philosophie terrienne, est intrinsèquement raccordée à une verticalité.

Le but d'Epictète, dans ses Entretiens, est, de suite, de nous faire comprendre que nous accordons bien trop d'importance à des choses futiles. Même si nous voulons améliorer notre condition, ce qui est louable ; même si nous espérons un meilleur repas, ce qui est compréhensible ; même si nous aspirons à une plus grande liberté d'action, ce qui est fort respectueux de notre raison d'être, il y a des événements, hélas, contre lesquels nous ne pourrons rien, et alors au lieu de se lamenter et de pleurnicher, il convient, selon Epictète, de s'imperméabiliser contre l'infortune, non pas pour devenir inhumain, froid, robotique - même si c'est là l'objectif du vrai stoïcien -, mais bien pour réduire notre déception, et donc amoindrir la part de malheur dans notre vie. C'est dur, bien sûr que c'est dur, cela nécessite de l'entrainement, surtout dans un siècle où nous sommes habitués à tout avoir d'entrée de jeu, et surtout quand notre nature humaine nous somme de pourchasser ce qui nous échappe, mais c'est possible, pour peu que l'on ait la volonté de s'améliorer. "Alors que nous pouvons nous appliquer à un seul objet, nous préférons nous appliquer à plusieurs, nous enchainer à plusieurs, à notre corps, à notre fortune, à un frère, à un ami, à un enfant, à un esclave. Ainsi donc, enchaînés à plusieurs objets, leur poids nous tire vers le bas." Que faire dans ce cas ? D'abord, se poser les bonnes questions : "Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir ? Je dois mourir. Dois-je donc le faire aussi en gémissant ? Je dois partir en exil. Qu'est-ce qui m'empêche de partir en riant, joyeux et tranquille ? " Il convient donc d'accepter, stoïque, la tournure des événements : "C'est là être exercé à ce qu'il faut, s'être formé une faculté de désir ou d'aversion que rien ne peut frustrer ni violenter. Je dois mourir. Si c'est tout de suite, je vais à la mort ; si c'est dans un moment, pour l'instant, je déjeune, puisque l'heure est venue de le faire, ensuite je mourrai."

Extraordinaire est la force morale d'Epictète ! Rien que cette dernière citation, n'est-elle pas époustouflante ? Ne ressentez-vous pas, à sa lecture, un feu dans votre estomac ? Comment être indifférent face à une telle volonté ? face à une intrépidité ? face à une telle rigueur ? Un tel être, de son temps comme du notre, est-il perturbable ? est-il intimidable ? est-il esclavagisé ? Non ! Un tel homme est imprenable, guère impressionnable, car pour qui est menace, encore faut-il que l'intimidation fonctionne, mais sur un tel individu, distant, éloigné, confiant en son chemin, qui est le plus intimidant : la violence qu'il subit, ou la distance qu'il arbore ? Nous passons bien sûr bon nombre de passages, mais si Epictète et les stoïciens sont si imperturbables, c'est qu'ils croient en l'ordre des choses : "Et le fait d'avoir Dieu pour créateur, pour père, pour protecteur, ne pourrait donc suffire à nous délivrer des chagrins et des terreurs ? " Ce qui rattache l'homme à Dieu, c'est, pour Epictète, la Raison. C'est elle qui, développée, entrainée, renforcée par la philosophie, protège le bon stoïcien de ses aversions, lui empêchant de tomber dans la jalousie, l'insatisfaction, la colère et la haine, car si Dieu, présentement, lui refuse tel ou tel accès, c'est que ce n'est pas encore son heure, que cette accession ne rentre pas encore dans ses plans, et que seul le temps révélera si, oui ou non, il lui accorde ses faveurs par l'obtention de cet accès. Cela demande bien sûr une certaine croyance en une force supérieure, en la destinée, car en dehors de cette imagination, ou plutôt de cette sensibilité, cela peut sembler inaudible, d'autant dans notre société qui en est dépourvue - à l'image, s'il faut encore le préciser, des Lumières qui ne voyaient que la Raison, abhorrant Dieu.

Le partage est un acte simple mais puissant pour propager des idées et éduquer davantage de personnes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet article, pensez à le partager !

Epictète et le stoïcisme

Le stoïcisme a pour motivation première de libérer l'homme de son impulsivité, de tempérer ses ardeurs, de limiter, pour ne pas dire supprimer dans le meilleur des cas, ses faiblesses et ses déceptions en le blindant contre ce qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire en lui apprenant un certain détachement qui l'éloignera automatiquement des choses sur lesquelles il n'a aucun pouvoir, et donc sur lesquelles il ne peut rien obtenir, si ce n'est, s'il s'entête, la frustration de ne pas les changer. "Pourquoi, dès lors, te charger de ce dont tu n'es pas responsable ? C'est te créer à toi-même des embarras."

Tous les entretiens d'Epictète sont remplis de citations que nous pourrions citer à tue-tête ; marquants, prodigieux, géniaux, ils nous arment contre les difficultés de la vie, et c'est à nous, sur le terrain, d'appliquer leurs leçons. Même si ce n'est pas une religion, le stoïcisme offre des clés morales qui poussent son porteur à relativiser, quitte à sembler impassible ou insouciant. Et ce qui est d'autant plus remarquable, ce qui note que c'est une philosophie conçue pour libérer les hommes de leur petitesse, c'est qu'elle les invite à se connecter à Dieu, ce qui, aujourd'hui, sonne comme une hérésie tant l'athéisme généralisé voulu par les Lumières régit notre vie. Car, et nous nous arrêterons ici, s'il y a bien, entre autres, un raisonnement que les philosophes du XVIIIe siècle vomiraient, c'est celui-ci : "A ce Dieu, vous devriez, vous aussi, faire le serment que les soldats font à César [...] Les soldats jurent de ne rien mettre au-dessus de César ; nous, de ne pas nous mettre nous-mêmes au-dessus de toutes choses." N'est-ce pas, les hommes-dieux ?