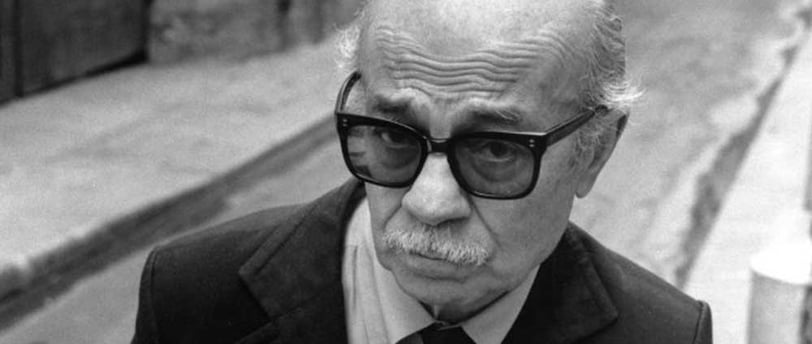

L'écrivain et la catastrophe : le cri d'Ernesto Sabato

C'est dans un monde en pleine saturation, en train de craquer de bout en bout qu'Ernesto Sabato prend la plume pour aborder de nombreux thèmes tels que la science, l'art, la solitude et la transcendance qui, pour l'écrivain, est fondamentale pour éviter la catastrophe.

LITTÉRATURE

5/24/20247 min read

L'écrivain et la catastrophe, une condition

"Le monde craque et commence à s'écrouler dans un désordre de décombres sanglants, provoquant l'effarement d'une humanité qui ignorait quelle espèce de monstre elle avait engendré, et engendré avec orgueil." Tel est l'incipit de cet essai fascinant que Sabato a écrit sous commande des éditions Seuil. D'entrée de jeu il évoque la religion moderne : la science. Pour lui, avec la création de la bombe atomique d'Oppenheimer, le monde est entré dans une ère apocalyptique, et dont la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki ne sont que des prémices de la destruction qui nous guette si rien ne change.

La science telle que nous la connaissons aujourd'hui a vu le jour grâce à trois facteurs : le rationalisme grec, la science expérimentale, la concentration économique. "Cette crise n'est pas celle du système capitaliste, mais de toute une conception du monde qui a fini par modeler de la même manière les deux derniers combattants : le capitalisme de masse et le socialisme de masse." En effet, l'un et l'autre ne sont que des modèles économiques au service de la divinité rationaliste : la science. Les forces économiques se mettent au service des forces scientifiques qui, ensemble, forment ce que l'on appelle la technoscience, terme qui désigne aussi bien les besoins du monde financier, pour qui les échanges ne doivent jamais s'arrêter sous peine de banqueroute, que les besoins du monde scientifique, en perpétuelle quête de rationalisation de la vie humaine, des structures politiques, médicales, culturelles. L'un et l'autre marchent main dans la main, et si l'un n'a pour but que la fructification monétaire, l'autre a pour but l'unification de l'homme sous une seule et même entité : le transhumanisme. Puisque la science est devenue une religion, alors c'est d'elle que viendra le salut de l'homme déchu, de l'homme mortel, de l'homme horizontal ; et pour qu'une telle poursuite aboutisse, il faut autant s'appuyer sur l'argent que la rationalisation ou la mathématisation des échanges et des moyens de production, qu'ils soient privés ou publics. Et avec une telle vision, il est à peine besoin de préciser que l'homme n'est qu'un outil, en rien une création douée de sentiments et d'émotions, et qu'à ce titre, à ce titre seul, il est bon de l'utiliser à notre guise pour favoriser nos projets.

C'est donc dans ce monde scientifique, bien trop rationaliste et froid que Sabato plaide pour que l'homme moderne, dénué de toute vie intérieure, de toute magie, de toute prospection élevée, en un mot de tout ce qui fait de lui un être de valeur, et non pas un cafard dans un sellier, qu'il encourage l'artiste à persévérer dans son art afin de ramener les hypnotisés dans le droit chemin.

L'écrivain, le prophète de la catastrophe

Il y a chez Ernesto Sabato un mysticisme littéraire remarquable ! Nous ne nous épancherons pas sur ses romans, mais dans ces essais, et notamment celui-ci, il défend fermement la place de l'écrivain dans un monde régi par des forces profondément inhumaines : "Il se produit en cette époque cruciale un phénomène des plus étranges : on accuse l'art d'être en crise, de s'être déshumanisé, d'avoir fait voler tous les ponts qui l'unissaient au continent de l'homme. Alors qu'il s'agit exactement du contraire. On prend pour un art en crise ce qui, en réalité, est l'art de la crise." Il ne parle évidemment pas de la littérature contemporaine, en pleine déliquescence, sans aucune profondeur et verticalité - et qui, d'une certaine manière, est un art de la crise, car il est à l'image du monde chaotique grâce auquel il voit le jour -, non, ici Sabato parle de la littérature angoissée, celle qui prend à bras le corps des thématiques sensibles, traite de sujets indélicats et qui, ajoutant l'expérience et l'émotion phénoménologique de l'individu, en vient à créer des œuvres fracturées certes, mais en totale adéquation avec la crise mondiale. Il cite d'ailleurs Gauguin, écrivant à Strindberg : "Si notre vie est malade, notre art doit l'être aussi ; et nous ne pouvons lui rendre le santé qu'en recommençant, comme des enfants ou comme des sauvages."

C'est en effet le "concept bourgeois" qui, pour Ernesto Sabato, est "caduc" à cause de sa "croyance dans la réalité extérieure. "Quand on passe à une civilisation mondaine comme celle de Périclès, les arts deviennent naturalistes et les dieux eux-mêmes sont représentés sous une forme "réaliste", car, pour ce genre de culture profane, intéressée fondamentalement par la vie d'ici-bas, la réalité par excellence, la "vraie" réalité, c'est le monde terrestre." Comment, ainsi, ne pas songer à l'art contemporain, cet autre art de la crise qui est conçu à son image ? Comment ne pas songer aux tableaux abstraits, sans plus aucune imagination, sans plus aucune grandeur ? et comment ne pas songer aux romans d'aujourd'hui qui ne louent que le développement personnel, les plaisirs mondains, la sensualité, la richesse, le paraitre et qui, sous couvert d'émancipation financière, ne s'enchaine que plus dans le marasme d'une vie sans perspective, d'une vie dont les diktats ne sont que matériels, et donc périssables, et donc, il va de soi, lassants ? Comment ne pas comprendre que le grand malheur de notre époque provient, en grande partie, de cette fausse croyance que la liberté de consommation, de la consommation en tout genre, rassasie plus qu'elle ne lasse, frustre, déçoit ? et qu'à terme ce ne sont que des êtres irascibles et ennuyés qui, pour recôtoyer un tant soi peu le "bonheur", identifieront des objectifs absurdes en apparence, logiques selon perception ?

"Aujourd'hui, à son crépuscule, nous assistons à la réaction violente des artistes contre la civilisation bourgeoise [...] D'une façon convulsive et souvent incohérente, cette dernière réaction révèle qu'un concept de la réalité est arrivé à son terme et ne représente plus les angoisses profondes de l'être humain."

L'art comme seule consolation

"Dostoïevski finissait de la détruire [la conception bourgeoise de la réalité] et ouvrait grandes les écluses à toute la littérature d'aujourd'hui dans ses Mémoires écrits dans un souterrain. En même temps qu'il se révoltait contre la triviale réalité objective du bourgeois, il découvrait, en creusant dans les abîmes du moi, que l'intimité de l'homme n'a rien à voir avec la raison, ni la logique, ni la science, ni la prestigieuse technique. Ce déplacement vers le moi profond deviendra général dans toute la grande littérature qui suit."

Grande littérature à laquelle appartient indéniablement le géant Ernesto Sabato pour qui elle doit explorer des terrains sinon inconnus, du moins suffisamment riche pour déterrer des trésors que les anciens explorateurs avaient soit omis, soit méconnus. C'est donc à travers la fiction, celle qui se nourrit de la réalité fade, angoissante et oppressive pour mieux se reconnecter à elle à travers l'honnêteté, la fraternité, le Beau et la Vérité que le romancier doit puiser sa source d'énergie. Comme le monde réel ne nous évoque plus rien, comme il est morne, absurde et tragique, alors c'est le rôle de l'écrivain que de renouer avec un paradis perdu. Notons par ailleurs que c'est aussi un art en plein essor depuis, justement, la déchristianisation de l'Europe, car l'homme délié de son Créateur ne voit rien de mieux, à la fois pour la gloire et l'amour, de chercher l'admiration des hommes plutôt que d'admirer son Père. Le roman peut donc être à la fois un sujet d'exploration et, parallèlement, être un moyen de se réanraciner.

"En Orient, l'être humain était, naguère encore, protégé par les grandes traditions mystiques et religieuses qui assuraient son harmonie avec le Cosmos. L'invasion brutale et effrénée de la technique occidentale a provoqué des ravages qui commencent à se manifester au Japon ; le suicide d'artistes et d'écrivains est révélateur. On a cru là-bas être très habile en remplaçant des traditions millénaires par la production massive d'appareils électroniques."

Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à partager notre contenu afin que notre communauté s'agrandisse et qu'un maximum de personnes s'ouvrent à la culture. Chaque geste compte, et, à notre mesure, faisons en sorte de rayonner. Amour et paix !

Un essai existentialiste

Comme toujours avec Sabato, les Furies et les Ombres hantent les pages de L'écrivain et la catastrophe, essai dont la principale préoccupation est de sensibiliser les lecteurs au sacrifice auquel consent l'artiste, et de prévenir ledit artiste que sa quête de l'absolu dans le domaine artistique est noble, car en elle il se rapproche bien plus qu'il ne croit de sa condition humaine, mais qu'en retour elle nécessite un fardeau émotionnel écrasant - raison pour laquelle il l'évacue par la création -, ainsi qu'une dévotion et un brin de folie presque obligatoires pour survivre dans le chaos du monde d'abord, dans le chaos de l'art ensuite. Cependant c'est pour Sabato une notion fondamentale pour accéder à des niveaux encore peu ou jamais explorés ; pour permettre à ses contemporains de rebrousser chemin dans leur éternelle progressisme ; pour accompagner ceux qui se cherchent, les éblouir, leur apprendre qu'ils ne sont pas seuls, que ce qu'ils vivent est légitime, en rien anormal, et que c'est justement en éprouvant un malaise existentiel dans une société profondément néfaste qu'ils respectent leur anthropologie, s'éveillant à la lucidité et au noble changement. Si vous aimez la littérature pour ce qu'elle a de plus exalté dans l'angoisse, alors ne cherchez plus : L'écrivain et la catastrophe est l'essai qu'il vous faut ; et si, en plus, il vous permet de découvrir Ernesto Sabato, alors ce n'est que mieux, et ce sera pour nous une mission remplie que d'avoir écrit cet article.